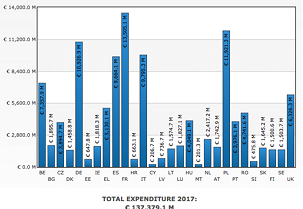

Un errore di Regione Lombardia “regala” 1,5 milioni di euro a un’azienda renziana

Written by Michelangelo BonessaUn errore di Regione Lombardia “regala” 1,5 milioni di euro a un’azienda renziana. La Dori Pubblicità srl ha infatti riconvertito la produzione per produrre dispositivi utili in tempi ..