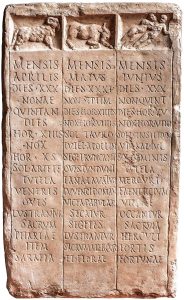

Il calendario è una delle più antiche invenzioni dell’umanità, un tentativo di misurare il tempo non solo secondo il ritmo naturale della Terra, ma anche secondo i bisogni sociali, religiosi e politici di una civiltà. Nella storia di Roma, il calendario riflette perfettamente questo intreccio di natura, cultura e potere. Le prime tracce del calendario romano risalgono a un sistema primitivo basato su dieci mesi, attribuito dalla tradizione a Romolo, il leggendario fondatore della città. Questo calendario iniziava con il mese di marzo e terminava a dicembre, lasciando l’inverno – i circa 60 giorni tra dicembre e marzo – fuori da ogni calcolo regolare, come un tempo sospeso. I nomi dei mesi, ancora oggi in parte riconoscibili, derivavano dalle divinità e dall’ordine numerico: Quintilis, Sextilis, September, October, November e December. Fu il secondo re di Roma, Numa Pompilio, a introdurre due mesi mancanti, gennaio e febbraio, e portando il totale a dodici. Tuttavia, il calendario rimaneva lunisolare, ossia cercava di seguire sia i cicli della luna che il ciclo solare annuale, il che portava a frequenti sfasamenti. Per correggerli, si ricorreva a un mese intercalare, il Mercedonio, che veniva aggiunto periodicamente secondo decisioni dei pontefici (autorità religiose dell’epoca). Questo sistema, però, si rivelò presto vulnerabile alla manipolazione politica: l’aggiunta o la soppressione del mese intercalare poteva allungare o accorciare gli incarichi pubblici, o favorire l’elezione di certi magistrati. Il calendario divenne così non solo un mezzo per contare i giorni, ma un potente strumento di controllo. La situazione era talmente caotica che, nel I secolo a.C., l’anno civile non corrispondeva più né al ciclo agricolo né al solstizio d’inverno, e le stagioni cadevano in momenti sfasati rispetto al calendario. Fu Giulio Cesare, tornato a Roma dopo le guerre civili e forte della sua autorità assoluta, a prendere in mano la riforma. Avvalendosi dell’astronomo Sosigene di Alessandria e ispirandosi al calendario egizio, Cesare decise di introdurre un calendario puramente solare: l’anno fu fissato a 365 giorni, con l’aggiunta di un giorno ogni quattro anni, dando origine al sistema dei cosiddetti anni bisestili. Il 46 a.C. fu un anno anomalo, di ben 445 giorni, creato appositamente per riallineare il calendario alle stagioni. Una volta effettuato il riordino, il calendario giuliano divenne il nuovo standard dell’impero romano e, con il tempo, anche dell’intero Occidente. La riforma cesariana non fu solo tecnica, ma anche simbolica. Dopo la sua morte, il mese di Quintilis venne ribattezzato Iulius, da cui l’odierno luglio, per onorare la figura del dittatore. Qualche anno dopo, anche il mese successivo, Sextilis, fu dedicato ad Augusto e rinominato Augustus, l’attuale nostro agosto. Secondo una tradizione diffusa, per non sminuire la dignità di agosto rispetto a luglio, si alterò il numero dei giorni dei mesi successivi affinché anche agosto avesse 31 giorni. Sebbene non esistano prove certe di questa decisione strategica, essa rispecchia la politicizzazione del tempo che caratterizzò anche l’epoca imperiale. Tuttavia, neppure il calendario giuliano era perfetto. L’anno solare non dura esattamente 365 giorni e 6 ore, ma circa 11 minuti in meno. Questa minima discrepanza, accumulandosi nei secoli, portava a un graduale spostamento delle date rispetto agli eventi astronomici reali, come gli equinozi. Nel 1582, sotto Papa Gregorio XIII, si mise mano a una nuova riforma e furono eliminati 10 giorni dal calendario per riportare l’equinozio di primavera al 21 marzo, e si introdusse una regola più raffinata per gli anni bisestili, restando tali gli anni divisibili per 4, ma gli anni secolari non lo sono, a meno che non siano divisibili per 400. Così, il 1600 fu bisestile, ma il 1700, il 1800 e il 1900 non lo furono. Il calendario gregoriano, che utilizziamo ancora oggi, è un’eredità diretta del sistema giuliano e perfezionato per rispecchiare con maggiore fedeltà la durata dell’anno solare. È, in definitiva, il frutto di una lunga evoluzione, che parte da osservazioni empiriche e approdi religiosi, passa per l’ambizione politica dei grandi imperatori e si affina grazie alla scienza. La storia del calendario è la storia del nostro modo di concepire il tempo ad un passaggio da una visione fluida, rituale e soggettiva, ad un’idea di tempo come misura universale, razionale e condivisa. In fondo, la riforma di Cesare non fu solo un atto amministrativo, ma una profonda rivoluzione culturale. Riordinando il tempo, il potere romano cercava di dominare la natura stessa. Ed oggi, ogni volta che guardiamo un calendario, leggiamo inconsapevolmente le tracce di quella volontà di controllo e di comprensione del mondo, che ha attraversato millenni e continua a definire il nostro rapporto con il tempo.